Vie du laboratoire

Nous accueillons ce mois-ci quatre stagiaires. Fatou Ndiaye Diedhiou (M2 humanités numériques, Université de Rouen Normandie) intervient auprès de Pierre Willaime, Mélusine Rocher et Jean-Baptiste Renault dans le cadre du projet ARC (Archives pour la Recherche) : au cours de ce stage entre archivistique et humanités numériques, elle décrit des documents d'archives directement dans la plateforme ARC en utilisant le standard Records in Context et migre des instruments de recherche vers la plateforme ARC. Elle sera présente jusqu'à la fin du mois d'août. Félix Cambron, étudiant en L3 Sciences cognitives à Nancy, travaille avec Pierre Edouard Bour sur la virtualisation de l'exposition Ornements (Christophe Eckes, 2023), et croise des problématiques informatiques d'ergonomie de site avec les questions relevant de la médiation scientifique et culturelle. Il sera présent au laboratoire jusqu'à la fin mai. Nous accueillons également Amélie Gry (L3 philosophie Nancy) et Arthur Tourdiat (L3 philosophie Besançon), pour des stages de deux semaines encadrés par Baptiste Mélès : ils travailleront sur Jules Vuillemin dans le cadre du projet d'édition intégrale de ses articles publiés. Bienvenue à tou·te·s !

La revue Philosophia Scientiæ prolonge l'appel à contributions pour le numéro spécial "Undone Computer Science — La science informatique non-faite" (30/2, juin 2026), édité par Chantal Enguehard, Guillaume Munch-Maccagnoni et Alberto Naibo. La date-limite pour la soumission est le 30 avril 2025. Le détail de l'appel est à retrouver sur le site d'OpenEdition sur : https://journals.openedition.org/philosophiascientiae/4512

Séminaires et groupes de travail

- Séminaire Esprits non-humains : mardi 1er avril à 17h15, Leonard Dung (Université d'Erlangen), "Conscious experiences in animals and machines", Strasbourg, MISHA, salle Océanie

- Cycle Épistémologie & communication scientifique : jeudi 3 avril, à 14h, Quentin Hiernaux (Université Libre de Bruxelles / FNRS), Olivier Sartenaer (Université de Namur) & Milena Sztencel (Université Libre de Bruxelles), "Doubt my sciences : promouvoir la culture scientifique par la formation à l’épistémologie", en ligne

- Séminaire Logiques & philosophie : mardi 22 avril à 14h, Louis Rouillé (FNRS / Liège, AHP-PReST), lecture du chapitre 6 des "Troubles du récit" de Jean-Marie Schaeffer, Nancy, Campus Lettres et Sciences Humaines, salle J017-018

- Séminaire Objectivité scientifique : mardi 22 avril à 16h, Strasbourg, MISHA

- Grandes conférences des Archives Henri-Poincaré : mercredi 23 avril à 18h, Aude Bandini (Université de Montréal, Centre de recherche en éthique CRÉ), "Patient expert ou patient alibi? Les défis de l’institutionnalisation des savoirs expérientiels", Nancy, Campus Lettres et Sciences Humaines, Bâtiment G/K, salle G04, et en ligne [s'inscrire]

- Séminaire des Archives Poincaré Strasbourg : mardi 6 mai à 17h15, séance lecture, Strasbourg, 7 rue de l'Université, Bibliothèque

- Grandes conférences des Archives Henri-Poincaré : mercredi 14 mai à 17h, Églantine Schmitt, "La visualisation de données numériques massives, un art du récit visuel", Strasbourg, MISHA, et en ligne [s'inscrire]

Signalons également l'organisation, par Anna Zielinska, d'une série de webinaires intitulée "The Political Theory behind “Standing Together”, a Grassroots Movement in Israel", avec Dov Khenin (ex-Knesset), Dani Filc (BGU, Israel), Rula Daood & Alon-Lee Green (Standing Together co-directors). Séances du webinaire les 6 & 27 avril. D'autre part, Mathias Dörries a co-organisé un séminaire dans le cadre du Quantum Think Tank Strasbourg : la prochaine séance aura lieu à l'Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires (ISIS, Strasbourg) le mardi 8 avril, avec une intervention de David Kaiser (MIT), intitulée "Scenes from the Quantum Century: From Curious Hippies to Novel Tests of Bell’s Inequality".

Les vidéos des séminaires sont à retrouver ici : https://videos.ahp-numerique.fr/c/seminaires. Pour les Grandes conférences, c'est là : https://videos.ahp-numerique.fr/c/grandesconferences

Manifestations

- Huitième congrès de la Société française d’histoire des sciences et des techniques, 9-11 avril 2025, Nancy [en savoir plus]

- Purity of mathematical language and (German) mathematics in the 20th Century, 24-25 avril 2025, Nancy [en savoir plus]

- Le modernisme après la "crise", Histoire et actualité du modernisme et de l’anti-modernisme, 5-6 juin 2025, Metz [en savoir plus]

Vous pouvez comme toujours retrouver les vidéos de nos manifestations passées ici : https://videos.ahp-numerique.fr/c/colloques

Hors les murs

- 3 avril, Christophe Bouriau : "La personnalisation des entités naturelles est-elle juste ?", Journée "Entreprise et écologie : quel(s) dialogue(s) ?", Nancy

- 7 avril, Anna Zielinska : "À la recherche de l’Autre. La conceptualisation culturelle et symbolique de la pluralité des organes reproductifs", Département de philosophie, Université de Poitiers

- 12 avril, Roger Pouivet : "Questions d’esthétique, vingt-cinq après", Journée d’étude "L’Esthétique analytique française : vingt-cinq ans après", Université Paris I, Sorbonne

- 24 avril, Pierre Willaime : "Exploiter les archives dans un cadre de recherche. Retour d'expérience du projet ARC", Colloque Humanistica, colloque annuel de l'Association francophone des humanités numériques, Dakar

- 16 mai, Matthias Dörries : "Contrôler le climat : mise en perspective historique et sociale", Séminaire "La géo-ingénierie solaire : solution ou diversion ?", Programme FORGES, Sorbonne Université, Paris

On notera l'importante participation des membres et associés du laboratoire au Congrès de la SFHST, organisé à Nancy du 9 au 11 avril. Sans en donner tous les intitulés, on vous renvoie au programme du congrès, dans lequel figurent des conférences et symposia de Catherine Allamel-Raffin, Solal Azoulay, Sandra Bella, Yamina Bettahar, Françoise Birck, Charles Braverman, Claire Crignon, Stéphanie Dupouy, Jean-Luc Gangloff, Alexandre Hocquet, Anna Kandel, Gaëlle Le Dref, Philippe Nabonnand, Samuel Provost, Andreï Rodin, Eddie Smigiel, Jean-Luc Vanola, Scott Walter et Frédéric Wieber.

Sciences - société

Laurent Rollet était, avec Julien Lapointe, l'invité de La Tronche en Live, pour un épisode (#146) consacré à l'histoire de l'Université. C'est à voir (ou revoir) ici !

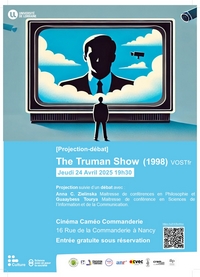

Anna Zielinska participera le 24 avril à une projection-débat au cinéma Caméo Commanderie à Nancy. Elle co-animera avec Guaaybess Tourya (chercheuse au CREM) la discussion qui suivra la projection de The Truman Show (réal. Peter Weir, 1998). L'entrée à cet événement, organisé par la cellule SAPS de l'Université de Lorraine, est gratuite, sur réservation.

Anna Zielinska participera le 24 avril à une projection-débat au cinéma Caméo Commanderie à Nancy. Elle co-animera avec Guaaybess Tourya (chercheuse au CREM) la discussion qui suivra la projection de The Truman Show (réal. Peter Weir, 1998). L'entrée à cet événement, organisé par la cellule SAPS de l'Université de Lorraine, est gratuite, sur réservation.

Petit rappel : le hall du rez-de-chaussée du 91 avenue de la Libération à Nancy accueille jusqu'au 31 août une exposition sur le décor Art Déco du bâtiment comme ancien siège de la société des Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson : cette exposition, intitulée « De Verre et de Fer, quand l’Art déco rencontre l’industrie », pourra être librement visitée par les personnels qui travaillent au 91 Libé, mais 5 visites guidées seront organisées chaque jour, du lundi au vendredi, avec inscription gratuite sur Eventbrite : https://www.eventbrite.fr/e/de-verre-et-de-fer-tickets-1137570667489?aff=oddtdtcreator. L’exposition fait partie du programme de Métro Folies 1925-2025.

Vient de paraître

Bernard-Germain Étienne de La Ville, Comte de Lacepède, Textes choisis, réunis, présentés et annotés par Stéphane Schmitt, Paris : Honoré Champion, coll. "Classiques essais", 2025. [présentation sur le site de l'éditeur]

Savant, écrivain, homme politique, Bernard Germain Étienne de La Ville, comte de Lacepède (1756-1825) fut l’une des personnalités françaises les plus marquantes de la fin de l’Ancien Régime à la Restauration. Surtout connu en tant que naturaliste, il poursuivit l’Histoire naturelle de Buffon et composa ainsi une vaste œuvre zoologique qui, outre son intérêt pour l’histoire des sciences (on y trouve par exemple les prémices d’une théorie de l’évolution), possède également, par ses puissantes évocations de la nature et des animaux, une réelle valeur littéraire. Mais Lacepède s’illustra par ailleurs dans la physique et la théorie de la musique, fut l’auteur de romans et d’ouvrages historiques et participa à la vie politique. Couvert d’honneurs sous l’Empire, il fut nommé par Napoléon premier grand chancelier de la Légion d’Honneur.

La présente édition offre un choix de textes représentatif de la pensée et du style de Lacepède, afin de restituer à ce personnage sa place éminente dans l’histoire des idées et de la littérature.

* * *

François Kammerer & Keith Frankish (eds.), The Landscape of Introspection. What Forms Could Introspective Systems Take?, Imprint Academic Pub., coll. "Journal of Consciousness Studies", 2025. [présentation sur le site de l'éditeur]

François Kammerer & Keith Frankish (eds.), The Landscape of Introspection. What Forms Could Introspective Systems Take?, Imprint Academic Pub., coll. "Journal of Consciousness Studies", 2025. [présentation sur le site de l'éditeur]

We can introspect. We can look inwards, as it were, at our own minds and represent what is occurring there. Philosophers and psychologists have speculated about how we do this, but there has been little exploration of the wider theoretical landscape in the area. Could other beings, such as non-human animals and artificial intelligences, introspect too? What forms might their introspection take? Do some humans introspect in nonstandard ways, and can humans develop new introspective powers through techniques such as meditation?

This book, a reprint of a special issue of the Journal of Consciousness Studies, explores this neglected landscape. It opens with a target article by the editors, which proposes an ambitious research programme on possible forms of introspection and provides maps and conceptual tools to get the project under way. This is followed by fifteen commentaries from leading philosophers and cognitive scientists. Topics discussed include the experimental study of introspection, introspection in animals, LLMs, and group minds, and the effects on introspection of meditation and certain psychiatric conditions. The volume concludes with a reply by the editors, which revises and extends their original proposal.

The Landscape of Introspection offers an informed, contemporary, and challenging view of what introspection is – and could be.

* * *

Christophe Bouriau & Guillemette Leblanc (dir.), Ernst Cassirer, la culture et l'histoire, Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 57, 2025. [présentation sur le site de l'éditeur]

Christophe Bouriau & Guillemette Leblanc (dir.), Ernst Cassirer, la culture et l'histoire, Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 57, 2025. [présentation sur le site de l'éditeur]

Traduction inédite en français de son recueil Goethe et le monde historique à l’appui, cet opus des Cahiers philosophiques de Strasbourg expose la philosophie de l’histoire et de la culture développée par le penseur allemand Ernst Cassirer (1874-1945).

Des premières années passées à Marbourg aux côtés d’Hermann Cohen, jusqu’à la période de l’exil aux États-Unis, Ernst Cassirer n’a cessé de réfléchir à la question de l’histoire. Le célèbre passage d’une critique de la raison à une critique de la culture constitue sans nul doute la manifestation la plus significative de l’intérêt du néokantien pour l’histoire. Dans ce contexte, quel sens faut-il donner à la recherche du principe de formation des différentes expressions symboliques que sont le langage, le mythe et la science ? Quels rapports une telle recherche doit-elle entretenir avec les sciences empiriques de la culture, et plus particulièrement avec les différents domaines de la science historique de la culture (histoire de l’art, histoire des langues, histoire des religions…) ? En se focalisant sur ces questions, et en présentant une traduction du recueil Goethe et le monde historique, ce volume met en lumière un élément essentiel de l’anthropologie philosophique cassirerienne.

* * *

- Philippe Schäfer, & Isabelle Baudet, "La normalisation au chevet du droit international pour promouvoir l’éthique des entreprises", Vie & sciences de l’entreprise, vol. 3‑4, n° 221‑222, 2024, 196‑215. https://shs.cairn.info/revue-vie-et-sciences-de-l-entreprise-2024-3-page-196?lang=fr

- Jean-Christophe Weber, "Aide à mourir et transformations de l’autorité médicale", L’Information psychiatrique 2025; 101 (3), 177-182.

- Jean-Christophe Weber, "Portrait du soignant en artiste", in Eurocos Humanisme et Santé (éd.), Art et santé, regards croisés, Strasbourg, Editions des Hôpitaux universitaires, 2025, 145-153.

Zoom sur ... "L'épistémologie sociale des démonstrations mathématiques", un projet de Yacin Hamami

Il est commun d'attribuer des états de connaissance à la communauté mathématique, par exemple lorsque l'on dit que la communauté mathématique sait aujourd'hui que le dernier théorème de Fermat est vrai, alors qu'elle ne sait pas si la conjecture de Goldbach est vraie. Quelle est la nature de cette connaissance collective en mathématiques ? Peut-on la réduire à la somme des connaissances individuelles des agents mathématiciens, ou doit-on au contraire considérer la communauté mathématique comme un véritable sujet épistémique collectif à part entière ? Quels mécanismes assurent, dans ces conditions, la fiabilité de cette connaissance collective et la stabilité de l'édifice mathématique ? Bien que l'on prête de plus en plus attention aux aspects sociaux de la pratique mathématique en philosophie et histoire des mathématiques, nous manquons encore de propositions claires pour répondre à ces questions. À cet égard, la réflexion sur la dimension collective de la connaissance mathématique accuse un retard notable par rapport aux avancées récentes sur ce sujet en philosophie sociale des sciences et en épistémologie sociale dans son versant analytique.

Un de mes projets de recherche actuels vise à combler cette lacune en développant une analyse de la notion de connaissance collective en mathématiques. Je m'intéresse en particulier à la notion de justification collective et à la manière dont un groupe de mathématiciens acquiert cette justification à travers les démonstrations mathématiques. Je cherche également à mieux comprendre comment ces groupes d'agents mathématiciens peuvent être considérés comme des sujets épistémiques collectifs à part entière. La piste que j'explore actuellement consiste à concevoir la communauté mathématique comme un système multi-agents décentralisé, une architecture fonctionnelle qui permet la coordination de grands groupes d'agents sans nécessiter de contrôle ou de planification centralisée — les exemples typiques de tels systèmes sont les colonies d'insectes comme les fourmis ou les termites lorsqu'il s'agit de construire leur nid et de chercher de la nourriture. Une fois ces travaux suffisamment avancés, je souhaite utiliser le cas des mathématiques pour intervenir dans plusieurs débats contemporains sur la connaissance collective, tant en épistémologie qu’en philosophie des sciences. Je poursuis ces travaux en collaboration étroite avec Line Andersen dans le cadre d'un projet FWO conduit par Bart Van Kerkhove à la Vrije Universiteit Brussel. Nous avons récemment co-organisé un colloque sur ces questions (https://yhamami.github.io/social-epist-math-workshop/) et prévoyons d'organiser d'autres évènements sur ce sujet en 2025 et 2026.

Un de mes projets de recherche actuels vise à combler cette lacune en développant une analyse de la notion de connaissance collective en mathématiques. Je m'intéresse en particulier à la notion de justification collective et à la manière dont un groupe de mathématiciens acquiert cette justification à travers les démonstrations mathématiques. Je cherche également à mieux comprendre comment ces groupes d'agents mathématiciens peuvent être considérés comme des sujets épistémiques collectifs à part entière. La piste que j'explore actuellement consiste à concevoir la communauté mathématique comme un système multi-agents décentralisé, une architecture fonctionnelle qui permet la coordination de grands groupes d'agents sans nécessiter de contrôle ou de planification centralisée — les exemples typiques de tels systèmes sont les colonies d'insectes comme les fourmis ou les termites lorsqu'il s'agit de construire leur nid et de chercher de la nourriture. Une fois ces travaux suffisamment avancés, je souhaite utiliser le cas des mathématiques pour intervenir dans plusieurs débats contemporains sur la connaissance collective, tant en épistémologie qu’en philosophie des sciences. Je poursuis ces travaux en collaboration étroite avec Line Andersen dans le cadre d'un projet FWO conduit par Bart Van Kerkhove à la Vrije Universiteit Brussel. Nous avons récemment co-organisé un colloque sur ces questions (https://yhamami.github.io/social-epist-math-workshop/) et prévoyons d'organiser d'autres évènements sur ce sujet en 2025 et 2026.

Prochaine lettre en mai 2025 -- Vous pouvez également vous inscrire à notre liste de diffusion

© 2025 - Archives Henri-Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (UMR 7117 CNRS / Université de Lorraine / Université de Strasbourg)